- 2021年7月15日

「解釈」の本を解釈したデザインの思考を読んで刺激された公務員のデザイン思考の話

大好きなコピーライターの阿部広太郎さんが「それ、勝手な決めつけかもよ?」という「解釈」の本を書かれて、このブログでも感想……

9月は防災月間。そして、ちょうど横浜で『ぼうさいこくたい2023』が開催されているので、以前から「いつかブログに書きますね~」と言って書いていなかった「ゲームを使った防災訓練(研修)」の一つ『災害情報収集伝達&コミュニケーション演習DICE』について、実施方法も含めて紹介します。

この『DICE』、私が区役所の防災担当のときに導入して、他の区役所でも訓練に取り入れていただいたり、後任の係長も引き続き実施してくれていたりいます。参加した職員からの評判も良く、つい先日も「あれ、良いよね。係長がやったときも研修が面白かった」と言っていただいています。

『災害情報収集伝達&コミュニケーション演習 DICE(ダイス:Disaster Informatiron & Communication Exercies)』は、災害支援・防災教育コーディネーターで社会福祉士の宮﨑賢哉さんが2010年に公開した無線機や口頭による災害情報の収集伝達、コミュニケーションを学ぶカードゲーム型防災教材です。

区役所の他の業務と違って、災害対応はOJT(On the Job Training・実際の仕事を通じて指導して技術など学ばせること)で学ばせることができません。

他の地域で発生した災害に応援職員として派遣されることはありますが、ほとんどの職員は私も含めて、災害現場を経験しないまま災害時には災害対応を「仕事」として勤めなければなりません。

しかし、防災担当以外の職員は「防災とは関係のない普段の業務」が当然あって、平常時はそちらに全力投球しているわけです。

起こるかどうか分からない災害時の対応を平常時に訓練しようとしても、なかなか防災担当以外の職員に響くことはないでしょう。公務員だから災害対応については完璧にできるようになっておくべきだという理想論をいうのは簡単ですが、優先順位は決してそうではありません。

だから、私が職員向けに常に考えていたのは、「災害時に区役所職員をレベル1防災担当にクラスチェンジさせる」ことです。

普段は「課税担当のレベル50、戸籍担当にレベル30……」で良くて、災害時には防災担当のレベル1に自然とクラスチェンジできる……訓練と思わせず体験を重視して、しかし現実に災害になればその体験が活かすことができる。

そういった微妙なバランスを取れるポテンシャルを『DICE』に私は感じました。

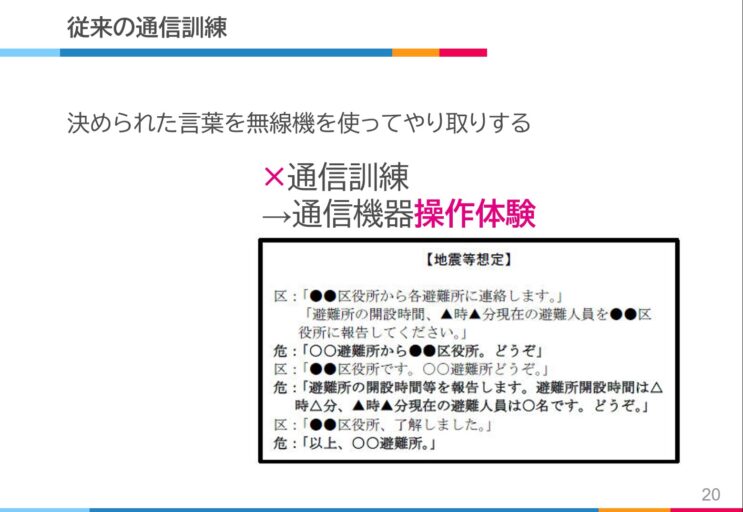

通常、通信訓練として良く行われているのが、シナリオを用意して無線機でやり取りをするものですが、これは通信機器の操作体験に過ぎません。

大切のは無線機を触る体験ではなく、「無線機を使って何をしなきゃいけないのか」。それを訓練参加者が不必要な負担感を感じることなく(←ここが大事)学ぶことができるのが『DICE』です。

では、実際に『DICE』を活用して通信訓練(研修)を行った場合の進行をご紹介します。

なお、ここでは宮﨑さんが公開されているオリジナル版ではなく、天王寺区での実態に合わせた形でカスタマイズしたバージョン『DICE Lite Standard』を使用しています。

研修時間はおおよそ90分。平日に通常業務から抜けて参加していただくことを想定して設定しています。参加者がだれずに、あっという間に訓練(研修)が終わったと思って頂けるのが理想です。

同じカードセット(場所などの名称は汎用的に使えるように変更しています)を公開していますので、自由にダウンロードして使用してください。

研修時間の最初の20分は参加者を1か所の会場に集めて講義・説明パートです。

こういう講義パートでは良くやられるのが地震などの災害の基礎的な知識だったり、市の災害想定だったりを資料と共に読み上げるような内容。私はこういうのは市民向けのハンドブックなどを配付して「あとで読んでおいてください」というだけで、全て省略します。

その代わりに必ず伝えるのがこれ。

通常業務を抜けて防災訓練に参加している職員に、なぜこの研修・訓練を受けないといけないのかということを最初に伝えてから、本題に入ります。

その際、最低限の知識として伝えるのが、「どういう災害が発生したら災害対応に移るのか」という自動参集基準。

ぶっちゃけそれさえきちんと覚えて、実際の災害時に参集さえしてくれればなんとかなる(する)と思っています。

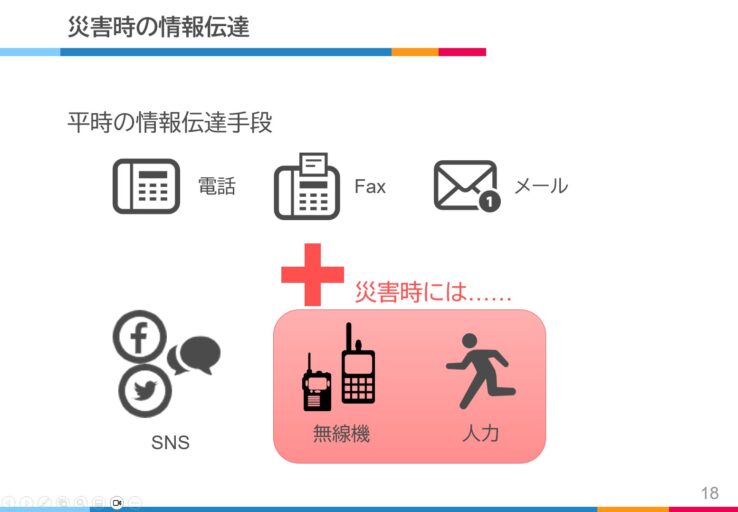

そして、その後は『DICE』の説明に。まず、無線機を使った通信訓練をする理由を、普段使用していない情報伝達手段を覚えることで、災害時にどんなことになっても、情報伝達をする手段を確保することを伝えます。

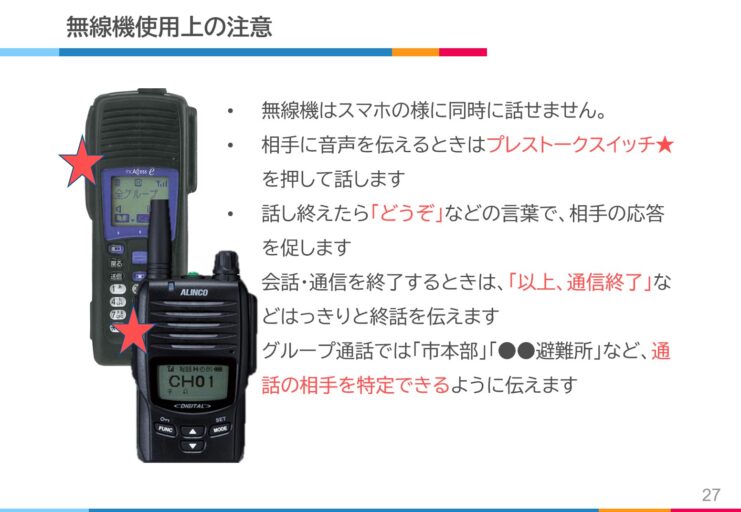

訓練に使用する無線機の使用方法は、通話の方法と最低限のルールのみ。参加者はゲームで実際に無線機を使用するので、これだけで十分です。

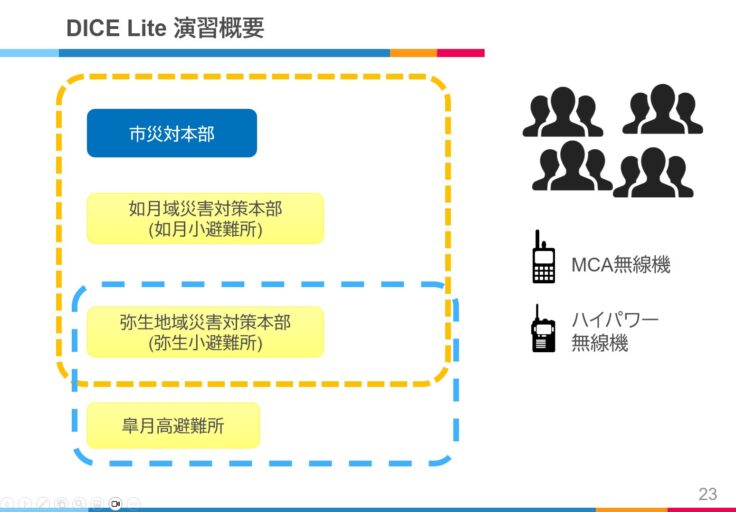

ゲームの説明としては、4つのグループに分かれて、それぞれの場所(会議室など)に行ってもらうことと、ゲームの基本ルールを説明します。

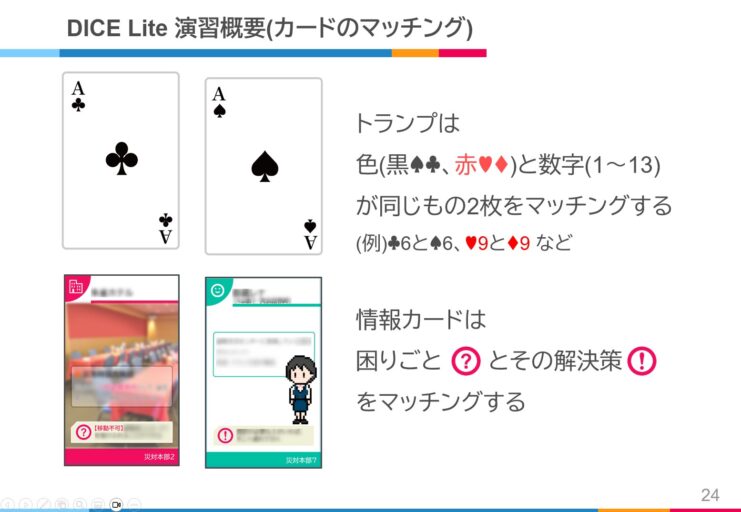

『DICE』の基本ルール

情報カードはオリジナル版よりも少なめでトランプを加えており、マッチングのヒントになる情報と記号(困りごとの?、解決法の!)が記載されているなど難易度は易しめに設定しています。

とは言っても、何度かプレイしている中で、この難易度が意外とちょうど良いと感じています。

ゲームを開始してから進行役が行う事は3つ。

特に大切なのが③です。どのカードを最初にマッチングしようとしていたか、無線機を持っていない職員が通信中なにをしていたかなど、気になったところはメモしておいてください。

ゲームが終了すれば参加者を最初の会場に集合させ、ゲームの振り返りに入ります。

進行役(防災担当など講師)にとって一番大切なのがこの振り返りです。参加者にとってはゲームパートの30分の体験が一番印象に残るのですが、この振り返りで体験から得る知識を自然と吸収させる(腑に落ちるようにする)ことが目標です。

振り返りの方法は色々やり方はあるのですが、まずはゲームをクリア(全てのカードをマッチングしたか)したかどうかで、クリアしたならば大げさに褒めて、クリアできなかったら「残念でした。あと●枚でしたね~」と達成度を伝え、ゲーム体験を参加者に残せるようにしてください。

その後、可能であれば4つの会場に分かれた4人を同じテーブルに集めて、10~15分間ほどの感想戦を行ってもらいます。本部と地域本部、避難所では情報量などが違うので、それぞれの会場でどんなことになっていたのか、どんなカードがあったのかというだけで自然と会話が弾むと思います。

あまり会話が弾んでいないようであれば感想戦は終了して、何人かの参加者に直接感想を尋ねても構いません。尋ねることは「ゲームをクリアするにあたって難しかったこと」です。

その質問に答える形で、ゲーム中に起こったことをメモを見て振り返りながら、「ゲームクリアのためのコツ」といった態で、本来の通信訓練で学ばせたいことを伝えます。

実際にゲーム中に起こったことを事例にあげて説明するので、参加者は理解しやすくなります。例えば次のような内容になります。

『DICE』は見た目やプレイ感はライトなゲームでありながら、実態は非常時の情報伝達をしっかりと訓練できる良い教材です。

皆さんの地域でも実践してみてはいかがでしょうか?

ゲーム・訓練の運営や自身の地域に合わせたカスタマイズについて尋ねたいことがあればお気軽にご相談ください。

コメントを書く