- 2017年9月5日

ハミダス#03「出張財政出前講座+SIMふくおか2030」開催しました

2023年現在、こちらの記事で紹介している『SIMふくおか2030』は『SIMULATIONふくおか2030』に名称変更……

夏休みをこの時期まで取れていなかったので、最後の夏休みを取得して上京。

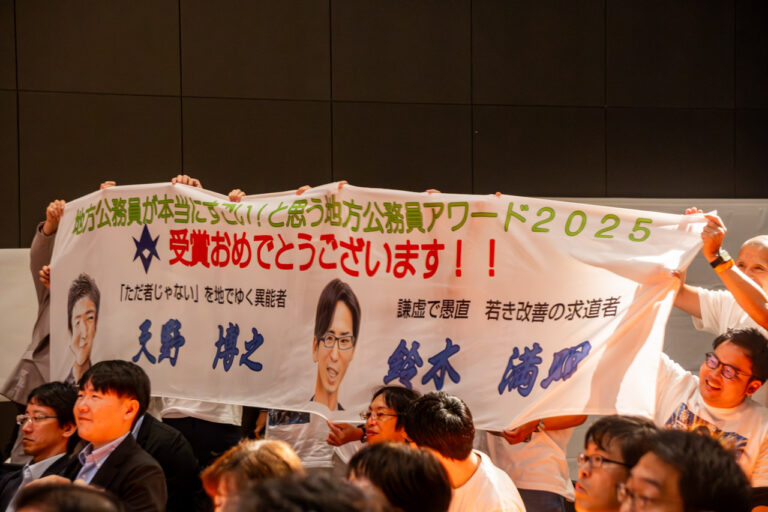

『地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード2025』(長いので以下「公務員アワード」)授賞式に行ってきました。

2022年に私自身が受賞させていただいた「公務員アワード」ですが、今年で9年目。受賞者(ネクストホープ賞を含む)はとうとう煩悩と同じ108名に達しました。

今年の受賞者もそうなんですが、受賞者の方のお話を聞くと「そんなことが地方公務員でできるんや」といつも驚いてしまいます。

まずは……うん、長くなると思うけど、今年の受賞者をご紹介したいと思います。

「知の拠点」などと語られることもある図書館ですが、都市部では本を読むよりも学生の自習スペースになってしまっていたり、紙の本を読むことに興味を持てない人も増えていたりと存在意義が薄れているところも見られます。

四街道市の齊藤さんは司書ではなく事務職、大きなくくりで言うと私と同じ事務職の「市役所の人」です。推薦者の推薦文を読んでいると、専門職の方とは違う視点で図書館の今を素直な視点で見て、それまでに務めてきた役割を踏まえて未来に繋げていく「現場の職員」のように見えました。

図書館のホームページを覗いてみると、図書館を訪れる市民の笑顔が広がっています。

大人を対象にした読み聞かせカフェ、図書館内での演奏会、ベビー服やキッズ服の譲り場の提供、ミシンや手縫いをしながらお喋りする「ソーイン部」など、図書館でこれから開かれるイベントを見ているだけでもワクワクしてしまいます。

決して派手ではありませんが、図書館を訪れる市民に繋がる仕事は格好いいなと思います。

関西圏では公務員の副業・兼業推進に積極的な生駒市で、地域に「飛び込む」公務員です。

愛知県豊明市で商店街の空き店舗を人々が集う場「EGAO家」を作り上げただけでなく、縁もゆかりもない生駒市の職員に転身しては、耕作放棄地でホップの栽培から行ってクラフトビールづくりという地域の資源再生に取り組んでいます。

地域に飛び出すのではなく飛び込む、あくまでもベースは地域にあって、まちづくり、地域づくり、課題解決の全てが役所からではなく、地域の中にいる公務員という立場にあるのがとてつもなく格好いいです。

授賞式のあとの懇親会では、IKOMA BEERが振る舞われビール瓶を手に参加者の笑顔が見られました。

今年もカイゼンの町・豊田市からカイゼンの鬼が受賞者となりました。

鈴木さんは、豊田市で毎年職員提案制度を使い改善を提案し、そして、全国に先かげて「不便」や「非効率」を潰してきました。

25歳から10年間で133件、中には「乗換案内アプリ」へのバス1日乗車券導入、税金滞納者のデータ分析に基づいた滞納整理、コンビニATMを通じた口座振替導入といった全国初の取り組みも並びます。

経費にして7億円、時間6,400時間を削減したという実績は、実務に取り組んでいる同僚や他自治体の職員だからこそ気付く、正に「地方公務員が本当にスゴい」と思える内容です。

鈴木さんの取り組みを知ると、自分ももっと頑張らなければと気合いが入ります。

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センターに勤める油谷さんは農業系公務員としてピカイチの結果を出した元気あふれる職員です。

国産小麦「ゆめかおり」の栽培・生産拡大に前任者から、そして後任者に引継ぎ4代の担当者で栽培面積を0から230haまで拡大しました。

その中で、油谷さんは事業の効率化や組織体制を整えることに尽力し、2020年にはセブンイレブンで販売されるパンにも採用され、いまでは茨城県・福島県・栃木県のコッペパン等で通年販売されるまでになりました。

生産者との信頼関係を築き、絶え間ない研鑽と対話力で地域を元気にする素晴らしい公務員です。

技術系・土木系の公務員の凄さは事務系公務員には分かりづらい面があります。そんな私でも木下さんのヤバさ(凄さ)は理解できます。

「橋梁のメンテナンスを直営化」と言葉にすると簡単ですが、実際にそれを実行するとなるとそう簡単なことではありません。

玉名市の橋梁は800以上、通常であれば直営化は頭に浮かびません。外部委託をしようにも、業者が見当たらないなんてこともしばしば。

直営化で「できるところからやる」、現場重視のOJTで修繕を行いながら職員のスキルアップを図る。そして地元の建設業者に分離発注して連携を図る。実に実直な取り組みが大きな成果をもたらします。

少子高齢化で技術の伝承が難しくなっている公務員界隈で、正しく仕事を作り上げていく「玉名市モデル」は全国どこからでも参考にしたい取り組みです。

今年も2人の職員をアワードに送り出した愛知県豊田市の天野さん。

変態、オールラウンダー、異能者、あなーきー(原文どおり)と、これまでのアワード受賞者に贈られた言葉とは違うキーワードが並びます。

本庁ではなく、支所をまわり地域の文化、にぎわい、歴史を「公務員とは思えない」振る舞いで、走る抜けるでもなく、軽やかに柔らかな笑みを浮かべながら歩いて、まちを再生し物語を繋げ活用していく。

旧東加茂郡足助町が豊田市と合併するときに独断で動いた判断は確かに「変態」で「異能者」というしかありません。

この人の周りに人が集まっていくのは当然なのかもしれません。

磐田市立総合病院に所属する放射線技師でありながら、自身のスキルを活かして病院内の課題を解決する「病院のクリエイター」。

外国人患者とのコミュニケーションを円滑に進めるために英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語、タガログ語、韓国語、タイ語、インドネシア語、スペイン語の9言語で伝達できるアプリケーションを開発しました。

さらに、病院からの退院時に利用する介護タクシーの予約検索システムを構築したり、医療機材の固定器具を3Dプリンターで制作してしまう。

こういう、自分の興味や技能を仕事に組み込んでいくのは、私も普段から意識していることなんですが、朝比奈さんのように仕事にしっかりと落とし込めて、誰もが使えるようにしているというのは、本当に素晴らしいと思います。

……じっくりと話してみたくなります。

今年、私がアワードに推薦したのが奈良県・王寺町の村田さんです。

村田さんを知ったのは、もう何年前になるでしょうか?

町の広報担当として先人から学んで広報紙をリニューアルし、奈良県下だけでなく全国の広報担当者と繋がりノウハウを共有する「自治体広報LAB」に関わり、単なるお知らせではない「住民が主役」の広報改革を成し遂げました。

議会事務局に異動になってからも、その姿勢は衰えることなく、誰もが手を付けることのなかった議会広報もとんでもないスピードで改革に取り組み、議会だよりを最後まで読みたくなるものに、議会をWeb中継の視聴率を4倍に引き上げました。

表彰式では、町議会の議員さんが「議会でのお母さん」として立ち会い、現場での絶大な信頼感を感じさせました。

こんな仕事をしてみたいと思わせる素敵な職員です。

飛騨市のアイコン『飛騨の魔法使い』こと上田昌子さんは、笑顔が素敵なつい声を掛けたくなる魅力にあふれる地方公務員です。

人口2.1万人の飛騨市に移住させ住民を増やしたり観光客を増やしたりするのではなく、地域課題を手伝ってくれる参加型プログラム「ヒダスケ!」を整備しました。単なるボランティアや体験ツアーではなく、まちの関係人口をスマートに増加させ、その結果、住民たち自身がもつ力を呼び起こしまちに活力をもたらしています。

登録無料の「飛騨市ファンクラブ」の会員数は1.7万人にも及ぶと言います。

都市部とは異なる地域課題を好意的な関係人口を増やすことで飛騨の未来を見据える上田さん。先頭を走って引っ張っていくのではなく、飛騨市民と飛騨市ファンクラブの皆と肩を並べて笑顔で歩いている姿が目に浮かびます。

飛騨に行きたくなってきました。

\

飛騨市の上田さんとは違ったアプローチで地域の力を引き出しているのが沼さんです。

産業振興というフィールドで平成27年「産業支援センター」の設立に合わせて、市内の製造業者を片っ端から訪問し現場の生の声を吸い上げました。役所の中の一組織にありがちな「待ち」の姿勢ではなく、やる気のある企業をしっかりとサポートする「攻め」の姿勢で働きかけました。

その中には沼さんの言葉から一念発起し自社ブランドを立ち上げ地域の誇りとなる製品を生み出すまでになる企業も生まれています。

授賞式で、地元企業のジャケット、シャツ、パンツ、ネクタイを身に包み誇らしげにスピーチする姿は格好良すぎました。

「公務員アワードの受賞者は、広報や観光など目立つ部署ばっかりだ」なんて批判をSNSで見ることがあります。そういった方の投稿はこう続きます。「窓口業務や地味な分野でコツコツやっている職員の方がスゴい」……そんな方にこそ及川さんのことを知っていますか?と聞きたいものです。

役所の総合窓口化、デジタル化、ワンストップ窓口にDX推進と全国の自治体が試行錯誤を続ける中で、十年以上前からこの分野に取り組んできたのが及川さんです。

その姿勢は正に現場重視。「現状(As Is)を分析してからフロー化する」ではなく、「ありたい姿(To Be)から逆算して型を見つける」手法は、現場で働く私たちにとっても納得感があるもので、現場の職員が手続きのために疲弊せず、住民のためにもなるものです。

単にデジタル化だけではなく、「手続きチェックシート」といったアナログな手法も否定せず「To Be」を実践する姿は、地味だと思っている部署で働く職員だったら追うべき目標だと感じます。

授賞式の司会を務めた寺井さんをはじめ、受賞者を多数輩出している福井から今年もチャレンジ精神にあふれた横井さんが選ばれました。

眼鏡の町として全国での有名な鯖江市ですが、もちろん地域の魅力は眼鏡だけではありません。何もない、何かある、何でもある、まちのあり方はその地域それぞれですが、活気のあるまちづくりにはそのまちでくらす住民たちを沸かせる何かが必要です。

公務員の枠を超えて、「やりたい」という住民の思いに、行政の人ではなく仲間として共に動いて、次の担い手を育てていく。役所の中にいてもそうじゃなくても公務員である。こんな人がいる地域は強い、そんな思いに至ります。

しっかし、福井の公務員は変態が多いなぁ……

30歳以下のネクストホープ賞の一人、能登谷さんの所属はまちづくり事業課。

高齢者比率が高く、最寄りの駅から20分以上もかかる課題の大きい大和町のまちづくりを担当しています。

都市計画道路の拡幅工事に伴って住民が買い物などの不安を抱えると、隣町まで来ていた移動スーパーを誘致、権利関係のややこしい調整も何のその、誘致先の広場にベンチを設置して高齢者が買い物を通じて憩いを得られる空間づくりを行いました。

毎年資格試験にチャレンジし、それを現場で活かすという行動力にあふれる能登谷さんはこれからの地方公務員の希望です。

もう一人のネクストホープ賞は全く異なる二つの課題に取り組むまさしくネクストホープの神澤さんです。

住宅資金貸付金、学校給食費の滞納整理を担当し、独学で対応手順を整理し住宅貸付資金の滞納額は約4,000万円減、学校給食費の回収率は全国でトップレベルにまで引き上げました。

一方で多文化共生分野では、10年間で2倍以上に増える外国人住民に対して、全国2例目となる「やさしい日本語版」基本方針を作成して市の情報を伝える姿勢を明確にしています。市内で初の多文化共生マネージャー、入門・やさしい日本語認定講師の資格を取得し「やさしい日本語」の普及啓発をすすめています。

中野区の能登谷さんと同様に、自身の仕事にまっすぐに取り組んでいく姿勢は本当に尊敬します。

今年の12名+ネクストホープ賞2名は、年齢も職種も関わっている分野も本当にバラバラです。

こうやってどの分野でも「すごい公務員」として可視化され、そういった公務員が互いに繋がることでさらに相乗効果が生まれると感じています。

授賞式もその後の懇親会は、過去の受賞者たちもお手伝いして受賞者を祝いながら情報交換が進んでいました。来年は10年目、108名全員が集まることは無理ですが、歴代の受賞者と一緒になんかイベントやってみたいですね。

授賞式の模様はYouTubeで公開されています。

ぜひ、面白い変態な地方公務員たちを知って、積極的に繋がってください。一緒に良い仕事しましょう!

コメントを書く