2月は「逃げる」なんて言いますが、あっという間に3月。

既にAmazonや楽天ブックスなどにも掲載頂いていますが、4月に新著「自治体の生活保護担当になったら読む本」がでます。

昨年11月から1月にかけて執筆にほとんどのオフタイムをかけていたこともあって、色々と頼まれていたことは「ちょっと待って」と言っていたら、2月に3つのオンラインセミナーを固めてしまうというキツいことをしてしまいました。

ということで、その3つのオンラインセミナーのまとめを3本、順番に書いてみようと思います。

まずは自主企画として2月18日におこなった「公務員のための無料でできる画像生成AI体験会」を、振り返りレビューします。

どうしてこの体験会を開いたの?

最近、AIがいろんな場面で活用されるようになってきましたが、公務員の仕事ではまだまだ馴染みが薄いのが現状。

特に画像生成AIは、ポスターや資料作成、広報の仕事で役立ちそうだけど、「実際どうやって使うの?」と思う人も多い印象です。そもそも私が勤める大阪市でも画像生成AIは庁内では使用できませんし、多くの自治体も画像や動画に関してはまだまだアンタッチャブルなところです。

しかし、興味を持っている人は結構多いようで、過去に2回、「地方公務員オンラインサロン」で体験会を開催して結構好評だったんですよね。

時間の都合で参加できなかった人や興味はあるものの「地方公務員オンラインサロン」に参加していない友人もいたので、一度オープンでやってみようと企画しました。

「公務員のための」と銘打ちましたが、普段のセミナーではお会いする機会の少ない人も参加してくださって嬉しかったですね。

体験会ではこんなことをお伝えしました

「タダ」で使える画像生成AIの世界

まずは、最近の画像生成AIの基本についての説明。

Googleさんの「ImageFX」、Xさんの「Grok2(Flux)」、Adobeさんの「Firefly」、Microsoftの「Bing Image Creator」で同じプロンプトで生成した画像を見せながら、簡単に特徴を紹介しました。

以前にサロンで説明したときは、「公務員が使うならFirefly」と紹介していたのですが、生成AIの世界は本当に日進月歩。

この日は「ImageFX」がプロンプトや日本の理解が良くていいですよという話をすることに。

ちょうど、開催日の数日前にもっと気軽に画像生成が楽しめる「Whisk」がリリースされたので、そちらも簡単にご紹介しました。

実際に画像を作ってみる

それぞれのツールを紹介した後は実際にプロンプトを入れて、画像生成AIがどれだけ簡単に体験できるかをお伝えしました。

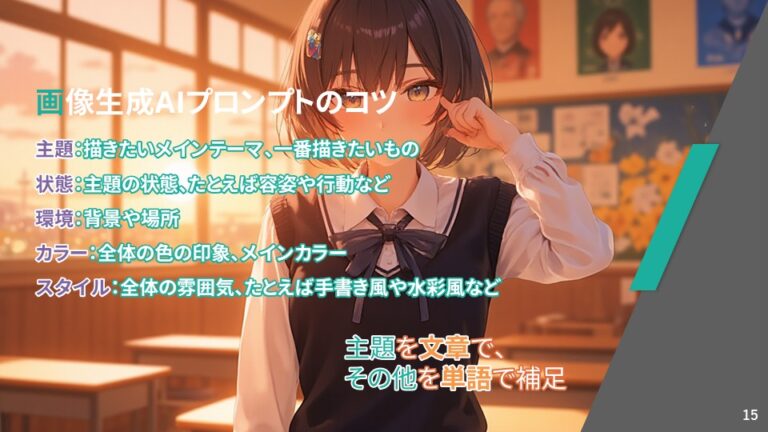

そこで大切になるのがプロンプトの作り方です。

以前は「1girl, standing, 20yo … 」といったように生成したい画像の要素を英単語で入れていたのですが、今ではプロンプトを解釈する力が付いてきていて、文章にした方が狙った画像を作ることができるようになっています。

そうなると必要になるのが「妄想力」です。

こういう絵(写真)を作りたいというどれだけ詳細にイメージして文章(プロンプト)にできるのかというのが画像を生成するときに問われてきます。

もしもそんな長い文章を考えられないというときは、ChatGPTなどで「こんな画像を生成するための英語のプロンプトを考えてください」と丸投げすると、プロンプト案を考えてくれます。

そのプロンプト案を翻訳ツールなどを使って、微調整してプロンプトを作るのが比較的楽に画像生成AIを体験できるんじゃないでしょうか。

忘れちゃいけない著作権・肖像権

画像生成AIの話をするときに、忘れちゃいけないのが「著作権・肖像権」に関して。

文化庁の「令和6年度著作権セミナー「AIと著作権Ⅱ」」講義資料が本当に詳しくかかれており、画像生成AIを使用する・しないに関わらず公務員が知っておく知識だと思います。

生成AIを忌避する人は、個々のモデル生成にあたって著作権物が含まれていることを特に問題視していますが、私たちが注意しなければいけないのはそちらよりも利用者として他の人の権利を侵害しないかという点です。

「類似性」と「依拠性」

「類似性」についてはなんとなく理解できるけれども、「依拠性」については分かりにくい点があります。

「偶然似ただけだ!」という言い訳が効かないのが、「依拠性(何かが別の何かに頼って成り立っている)」の部分。著作物そのものを使用したり、タイトルや著作物に関する特定の固有名詞を使って著作物に似せようとすると著作権を侵害する恐れがあることは理解しておかないといけません。

著作物である一文を使って画像生成を行うと著作権を侵害するか?

参加者の一人からこんな質問がありました。

川端康成の作品「雪国」の冒頭の一節、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」をプロンプトにして画像生成した場合、生成した画像は著作権を侵害していると言えるか?

なるほど。では、実際にやってみましょう。

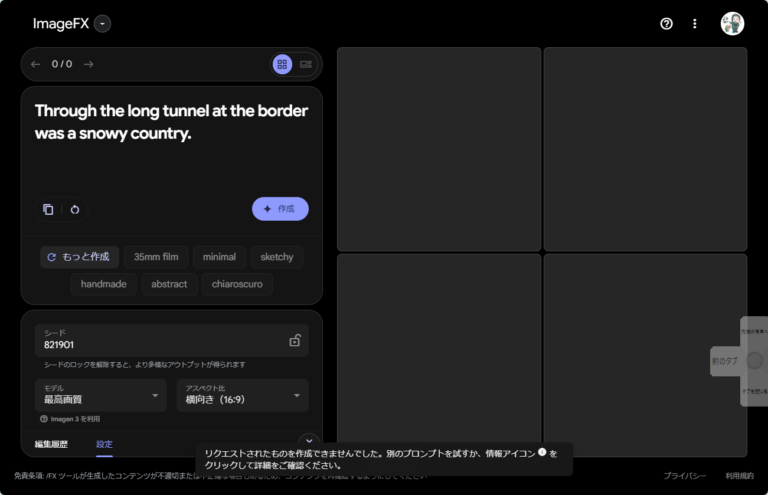

ImageFXにプロンプトとして「Through the long tunnel at the border was a snowy country.(国境の長いトンネルを抜けると雪国であった)」と入れて、画像生成を試みたところ、

……見事に拒否されました。googleさんはこの辺り結構厳しくて、「依拠性」による侵害が成り立つという判断ですね。

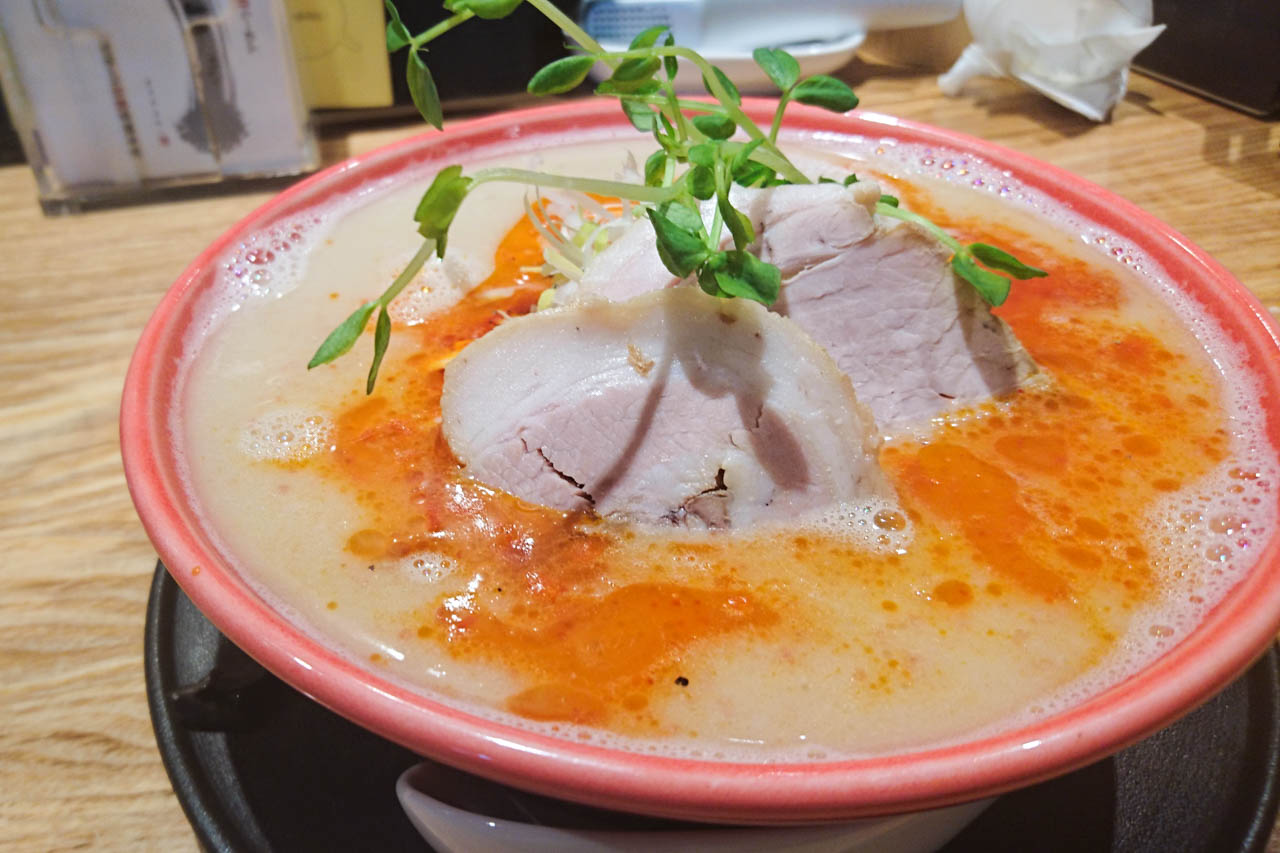

一方で、そういうところがかなりフリーダムなX のGrok2だとどうなるかというと、

こういう画像が生成されました。

しかし、この画像を見た時に「雪国」という作品を思い起こさせるかというとそうではありません。

結局のところ、著作権を侵害するのかどうかというところでいえば、「侵害する可能性がある」というところにたどり着きます。

著作権侵害は基本的に親告罪なので、生成された画像単体や行為だけを見て騒ぐのは違うんですよね。

むしろ公務員であれば画像生成AIを使おうが使わないが「著作権をきちんと守ろう」という意識をきちんと持つのが大切ですよね。

最近はフリー画像の扱いで失敗している自治体もあったりするので、画像生成AIを体験することを通じて、著作権を学んでほしいなと思います。

公務員の仕事にAIはどう活かせる?

体験会の最後には、「公務員の仕事に画像生成AIをどう活かせるか?」についてお伝えしました。

残念なことに画像生成AIを今の時点で仕事にガッツリと持ちこむことは難しいです。

ですが、例えば広報のちらしやポスターを作るとき、外部のデザイナーにイメージを伝える材料として使ったり、自分の発想を広げる意味で私的に使ってみるのはいいかと思います。

まとめ

今回の体験会を通じて、「画像生成AIって意外と簡単に使えるんや!」と思って頂ければ何よりです。

仕事に直結しない趣味の範囲が、ある時にガチッとはまるということが結構あったりするので、画像生成AIもそうなってくれたら嬉しいんですけどね。

これからも技術がどんどん進化する中で、新しい課題も出てくるはず。今後も情報をキャッチしながら、上手に活用していって、またアウトプットできればと思います。

私は自宅でComfy UIを使っているんですが、分からないことが一杯で、ちょっと本気でpythonを勉強しようという気になってきました。何か良い教材ないかな……

コメントを書く