- 2016年9月5日

ケースワーカー向けサイト「CW-Note」、2016年度版総索引を公開しました

生活保護の担当部署から離れてはや5か月。えっ? そんなにもう経ってるの? という感じですが、長くケースワークに携わってい……

昨年に引き続き山口県で、主に実務経験1年未満の生活保護ケースワーカー向けの研修会講師として呼んで頂きました。

生活保護関連の書籍を3冊出版しているとはいえ、研究者やその分野の権威でない他県(私の場合は「他府」ですが)の係長に過ぎない査察指導員(SV)の私に研修を丸々一日任せて頂けるのは本当に名誉に感じます。

逆に言うと、地域は異なるとはいえ同じ生活保護現場で働く実務者だからこそ伝えられることがあるかもと思い、しっかりと準備して臨みました。

先日、受講後のアンケートの結果の一部をお送りいただきましたが、望外に良い結果で、嬉しいと同時に自信に繋がりました。

生活保護分野に限らず、担当職員の研修に困っているという話はやっぱり良く聞くので、自身が所属している大阪市に限らず今後もお役に立てることがあれば、所属が許す範囲でご協力できればと思っていますので、今回は、どんな研修を行ったかのご報告ということで書いてみたいと思います。

生活保護の研修講師を受けるとき、できる限り事前にアンケートを取ってその日の内容を整えます。

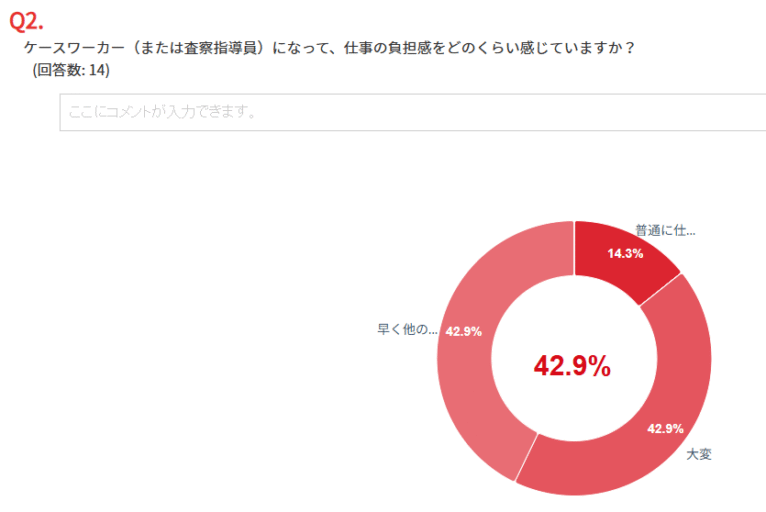

その時、合わせて聞くのが仕事の負担感。地方公務員の異動は「ガチャ」だなんて言われますが、その中でも生活保護部署はかなり好かれていない部署と思われます。

実際、今回も普通に仕事がこなせていると回答したのは14人中2人だけで、残りは「大変」や「今すぐにでも別の部署に変わりたい」と回答しています。

半年ほどでこれほどの負担感を感じる部署ですから、私が研修でやることは、受講後に少しでも「やろう」と思えるような気持ちを思い起こせるような状態にすることです。小手先のテクニックや経験論ではない研修を心がけています。

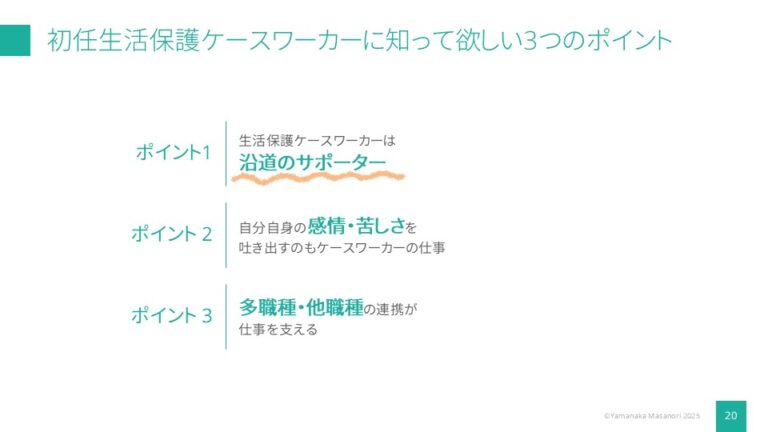

午前の2時間半は、著書でも書いた初任ケースワーカーのための3つのポイント。

日々の仕事に忙殺されて忘れがちなケースワーカーへのアドバイスです。

援助職はどうしても自身よりも対象者の方のことを優先してしまう方が多く、必要以上に自分一人で抱え込んでしまいます。

抱え込める範囲を自分自身で把握できている人ばかりではありません。むしろ、私の職場でも毎日毎日長い残業をして仕事をこなしているケースワーカーを見ていると、もう少し自分を大切にして欲しいと思います。

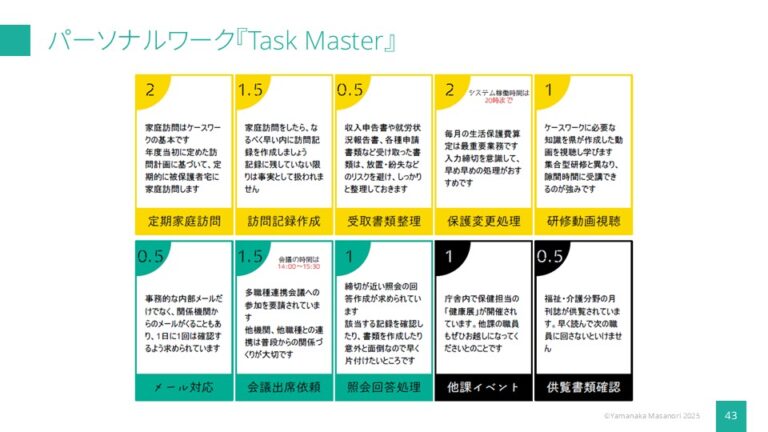

普段からあふれがちな仕事を可視化して、自身の許容量とチームプレイで仕事を進めていく基本を学ぶために、パーソナルワークとして私の考えた『Task Master』をやってもらうことにしました。

まずは10個の仕事を1日のスケジュールに落とし込んでくださいと伝えます。翌日に仕事を回してもOKと伝えて、スケジュールに入れてもらいますが、その時点で既に残業時間まで仕事をいれてしまう人が結構います。

「残業して翌日に仕事を残さないのも大切ですが、一日の仕事って予定どおりにうまく進まないですよね」

各テーブルに追加のカードを配布して、2枚ずつ引いてもらいます。そこには当初の予定にないようないわゆる「トラブル案件」が書いてあり、それを含めてスケジュールを組み直ししてくださいと伝えます。

ほとんどの受講者が当日中に仕事を収めることがことができず、残業している人が大半になります。

生活保護の現場は即応が求められる案件、ちょうど後で配った「トラブル案件」のような仕事が頻繁に入る仕事です。担当別なので、結局の所一人で抱えてしまわざる得ないことが多いので、それを全て抱えるとにっちもさっちもいかなくなってしまいます。

そうなったときに、どこに優先順位をおいて、どこまでも片付けるのか、そして一人ではなくどうやって他と協力したり頼ったりするのかということを、時間管理のマトリクスなどを使いながら、仕事を整理する方法の基本を伝えます。

午後は実践編。

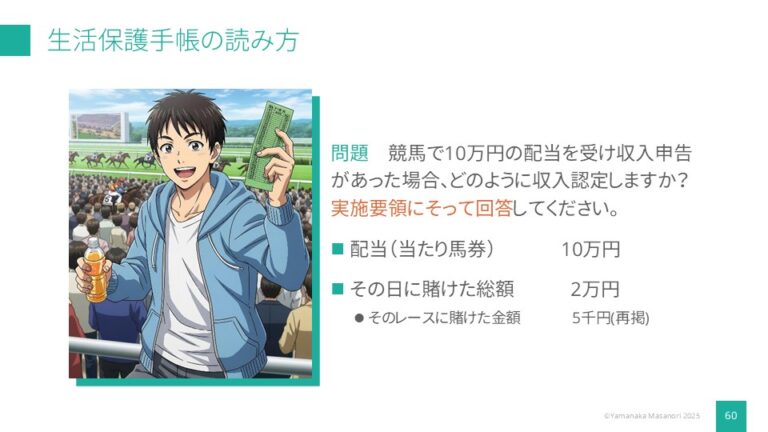

私は先輩に「ここにお前の仕事はなんでも載ってる」と伝えられた生活保護手帳の読み方から始めます。

千ページを超えるどう見ても「手帳」なんかじゃないこの生活保護手帳を持て余すのが初任ケースワーカー……じゃないな、ベテランでも持て余すんですよね。

そんな生活保護手帳の構成と、どういう風に使うのかということを伝えます。

実例として競馬の当選金をどう取り扱うかを手帳に掲載された実施要領に沿って説明することで、このあとのグループワークでも自然と生活保護手帳を開く姿が見られるようになります。

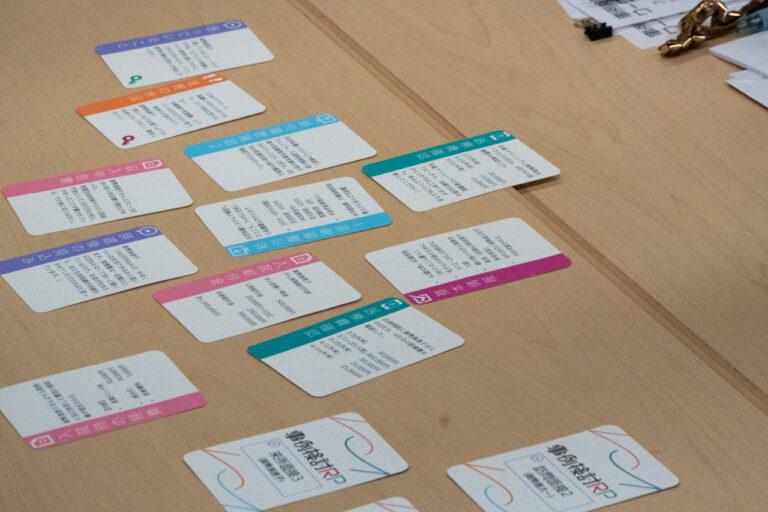

講義の最後はグループワークとして、『事例検討RP』をネタおろし。

福祉現場での事例検討というと、実際の事例を個人情報を隠して提示して皆で検討するパターンと、問題集のように事例を提示して受講者に考えさせて模範解答を講師が解説するようなパターンがよく取られています。

しかし、前者は新任ケースワーカーでは議論が深まらないままだったり、ベテラン職員と一緒にやるとその職員の意見を重視してしまいます。

後者も講師から「答え」として解説を聞くことは受講者の納得に繋がっても、経験としては繋がりません。

そこで、防災担当時代の経験を活かして、ゲーミフィケーションの考え方を用いた研修を行います。防災担当は災害現場で実務経験を積むといったことができません。そのため、災害現場を想定したゲーム風の教材が多数存在します。

『事例検討RP』はマダミス風の情報カードを用いた事例検討です。受講者にはまず限定的な「相談」だけを示し、ファーストインプレッションとして「どう感じるか」「どう答えるか」を考えさせます。

その後はテーブルごとに、受講者一人一人がカード化された情報を引いて、新たに得られた情報を元に皆で、本当の「事例検討」をします。

カードを一人一人に引かせることで議論への参加を自然と誘導します。

最後に私から解説を行いますが、大切なのはその解説ではなくカードを引いて、必要な情報を集めて、皆でより正しい答えを導き出す。その過程にケースワークの大切な要素が詰まっています。

一人で抱え込まず、長くケースワーカーとして活躍するための要素、ぜひ伝わっていたら嬉しいです。

……研修を終えて、数日後、受講者アンケートの解答の一部を送っていただきました。

「通知の解釈の仕方が聞けてよかった。グループワークを通じて、ケース診断をする際に必要な判断材料が学べてよかった。」

「ケースワーカーになって不安なことが多かったが、仕事に取り組むにあたり気持ちが少し楽になった。大変勉強になった。」

「カードを使ったゲーム感覚で研修を体験でき、非常に有意義な時間だった。」

少しはうまく伝わったようです。こちらこそ講師としてお招きいただきありがとうございました。自身の職場でも目一杯の力で働いているケースワーカーの力になれるように精進します。

[…] https://utatane.asia/blog/2025/14292/ →とても練られている印象 […]