- 2015年2月6日

柏木ハルコ「健康で文化的な最低限度の生活」第2集 CWの苦悩と失敗とホンの少しの幸せと

昨年、私の同業者で話題になりました新人ケースワーカーの奮闘を描いた漫画の第2集。宝島社の「この漫画がすごい!2015」の……

本日、4月18日に自身3冊目の書籍「生活保護担当になったら読む本」が書店に並びました。

先日、こちらのブログにも書きましたが、私自身も10年ぶりに生活保護の現場に復帰したところです。

そのタイミングで、3冊目を出版することができたのは本当に嬉しく、ぜひ全国の「生活保護担当になった」人にお届けしたいということで今回は自著アピールします。

2022年に出版した「福祉知識ゼロからわかる!生活保護ケースワーカーの仕事の基本」(通称「CW青本」)、2023年に出版した「生活保護ケースワーカー はじめての現場の実務」(通称「CW緑本」)と何が違うの?と思う方……ですよね、そう思いますよね。

自身3冊目の生活保護担当者への書籍ということもあって、「生活保護担当になったら読む本」は、「使ってもらえる本」を意識して執筆しました。

CW青本、緑本も、ケースワーカーになった(なってしまった)人がスムーズに仕事を感じて、学ぶことができることを意識した本です。

特に青本は書名通り、「福祉知識ゼロ」で生活保護現場、ケースワーカーの仕事に不安を覚えている人に、「仕事の基本」を私の解釈で徹底的にかみ砕いた一冊です。

そして今回の「生活保護担当になったら読む本」は、青本・緑本を読んで、いざ現場でケースワーカーとして活動する皆さんに、具体的に「このときはこう意識してこうする」を、これまたかみ砕きに砕いた「優しい」一冊です。

生活保護手帳の横に置いてもらえるような本、新人ケースワーカーに実務を教える本の一冊となってほしいと思っています。

そうそう、近くウチの職場ではこの本に書いたことを元に新人ケースワーカー研修を行う予定です。

ケースワーカーが接する被保護者(制度利用者)が多種多様です。そのため、ケースワーカーが学ぶことは多岐にわたり、それを一冊にまとめることは容易ではありません。

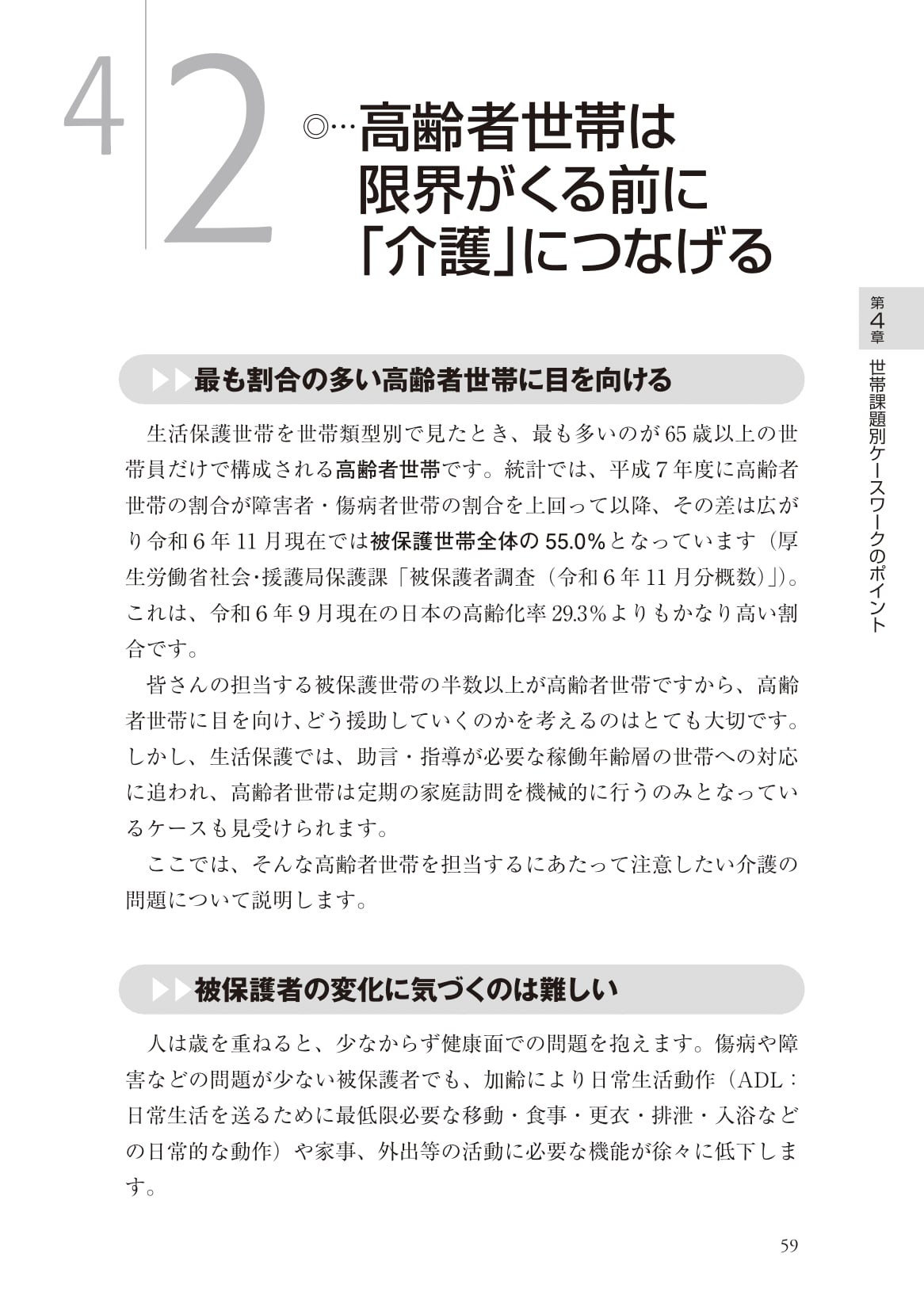

そこで、本書では被保護世帯が抱える課題別の基本的なポイントや対処法の紹介にページを割きました。ページにしたおおよそ60ページ、全体の1/3が第4章「世帯課題別ケースワークのポイント」です。

単身高齢者、精神障害者、母子世帯、稼働年齢層の就労指導対象者など、ケースワーカー一人で対処するのではなく、他法他施策を含む幅広い視点をもって関係者(キーパーソン)を巻き込んでいく方法について色々な視点から説明しました。

世帯類型により「こうやっておくとよい」「この辺りは気にしておいた方がよい」といったことを大雑把にでも掴んでおくことができます。

青本・緑本と比べて、図表やイラストを多めに配置した構成で分かりやすさを重視しました。

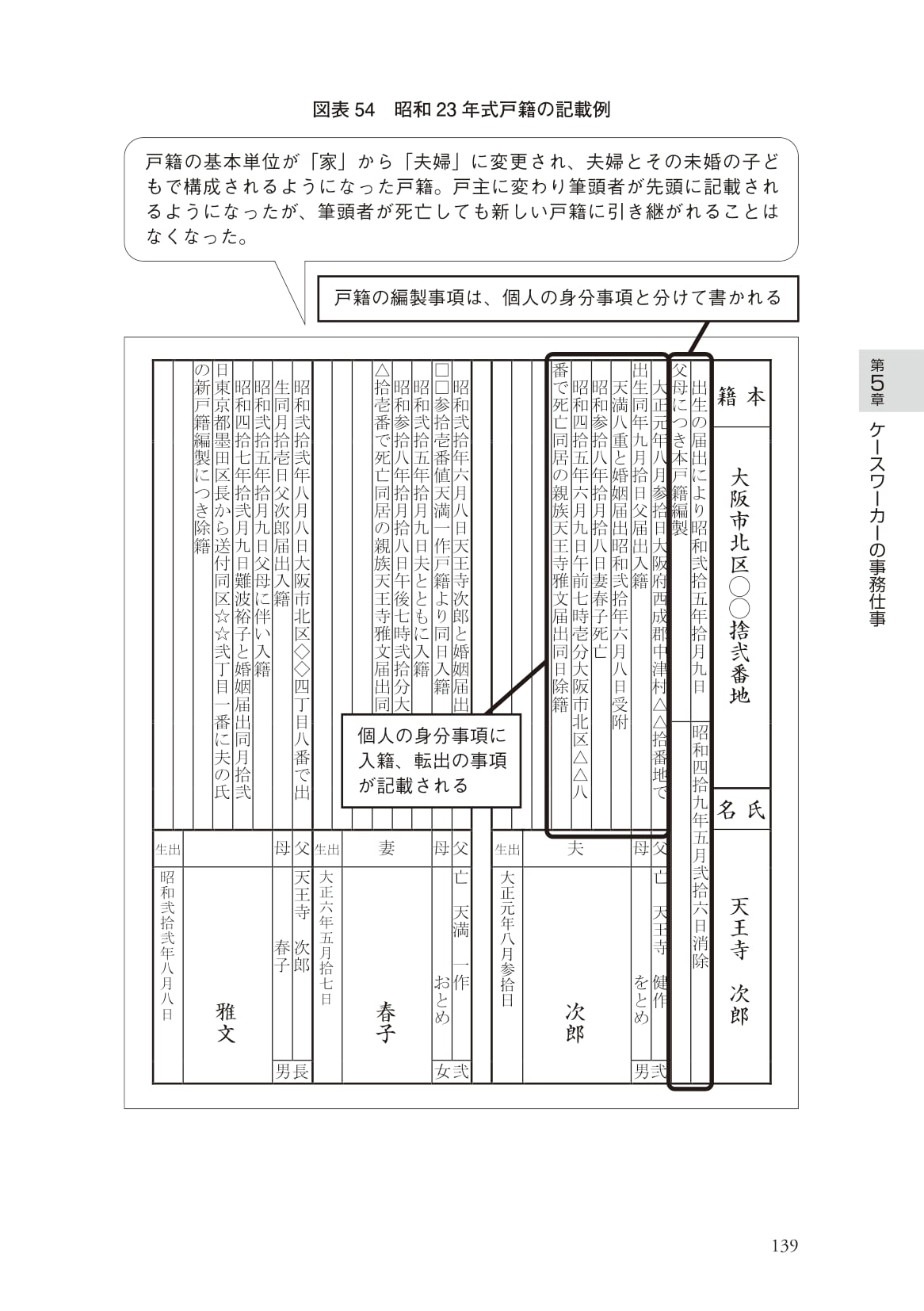

図表、フローチャートなどの他、扶養義務者の調査の際に入手する戸籍に関しては、現行のものに加えて大正4年式、昭和23年式の戸籍の記載例を掲載しました。

新人に限りませんが、意外と細部を曖昧にしたまま仕事を進めていることがあります。多くの図表やかみ砕いた解説で、曖昧にしたままの部分の解像度をあげることができます。

この「生活保護担当になったら読む本」は、初任者向けの一冊ですが、2年目・3年目のケースワーカーにも生活保護手帳の横に並べておきたい本にしたいと思いました。

各章の項目に書き込みや付箋をして、またそれを後輩ケースワーカーにもすすめて、ぜひそれぞれの一冊にしていただければ嬉しいです。

[…] https://utatane.asia/blog/2025/14196/ →生活保護担当になった方へ […]